YouTubeを運用する際、わずかな確認・準備不足が炎上やトラブルにつながることがあります。

特に企業チャンネルやインフルエンサーとのコラボ企画では、一度のミスが信頼を損ない、大きな損害に発展しかねません。

そこで本記事では、企画・撮影・編集・キャスティング・公開の5つのフェーズに分け、実際に起こり得る21の重大なミスとその対処方法を、現場をよく知るプロが紹介します。

各項目は、そのまま「チェックリスト」として確認できる形式になっていますので、ブックマークをして、運用のたびに必ず見直すようにしましょう。

▼本記事の内容はYouTube動画でも公開しています。

1.企画段階のチェックリスト|よくあるミスと対策

企画段階のミスは少ないものの、内容次第では動画が非公開になる可能性や、コラボ相手とのトラブルにつながる可能性があります。

そうした事態を避けるためにも、以下の2点を必ず確認しましょう。

1-1.コラボ内容を事前に細かく合意しているか

通常の対談動画であれば、撮影現場で自然に話題が広がることは珍しくありません。

一方で、大手企業やインフルエンサーとのコラボ撮影では、当日に話題を広げすぎることでトラブルに発展するケースがあります。

- 撮影後に「そのテーマを話すなら追加費用が必要」と言われる

- 柔軟な展開に頼った結果、企画自体が成立しなくなる

特に、コラボ相手がブランディングを重視している場合、発信内容に非常に敏感であることが多いです。そのため、事前に話題を明確に整理・合意しておくことが重要です。

1-2.会社としてNGな内容を含んでいないか

企画の内容に、会社として不適切と判断される発言が含まれていると、撮影後に「この動画は公開できない」となる可能性があります。

こうした事態を防ぐためには、以下の対策が有効です。

- テーマに詳しい担当者や責任者に撮影へ同席してもらう

- 危うい発言が出た場合は、その場で「言い換えてください」と指示する

現場で即座に対応できれば、撮影後の大きな手戻りを防げます。

2.【最重要】撮影段階のチェックリスト

撮影時のミスは取り返しがつかないため、最も注意すべきポイントです。

企画や編集の段階では修正できる部分も多いですが、撮影で必要な素材が残っていなければ、あとから修復することは不可能です。

そのため、撮影時には特に以下の6点を重点的に確認しましょう。

2-1.録画・録音がきちんと開始されているか

撮影開始後、カメラや音声の録画ボタンを押し忘れるといった、初歩的なミスが発生することがあります。

数分後に気付けば撮り直しが可能ですが、最後まで気付かずに進めてしまうと、素材が一切残らず、撮影自体が無駄になってしまいます。

効果的な対策方法は、以下のとおりです。

- 撮影開始時に「カメラよし、マイクよし」といった指差し確認を徹底する

- 確認を担当する役割を明確に決めておく

これはテレビ業界でも実践されている習慣であり、取り入れるだけでミスを未然に防げます。

2-2.演者の目線がメインカメラに向いているか

演者が台本やパソコンを見ながら話してしまったり、サブカメラに視線を固定してしまったりするケースがあります。

このような場合、完成した映像に違和感が残り、クライアントから撮り直しを求められる原因となります。

撮影前には、必ず演者に「こちらがメインカメラです」と伝えるようにしましょう。

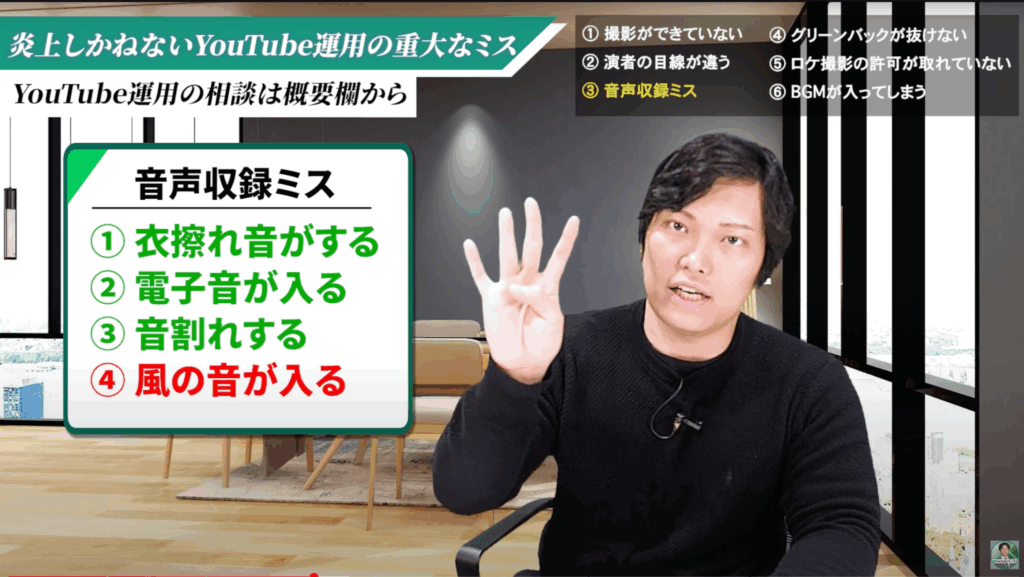

2-3.音声にノイズやトラブルがないか

音声のミスは大きく4種類に分類されます。いずれも事前の準備と確認で防止可能です。

| トラブルの種類 | 主な原因 | 対策方法 |

|---|---|---|

| 衣擦れ音 | ピンマイクが服に近すぎる | ・マイクを服から少し離す ・テープで固定する |

| 電子音・音途切れ | マイクの電池切れ/無線の距離超過 | ・電池をこまめに交換する ・屋内は有線を優先する |

| 音割れ | 大きすぎる音を拾った場合 | ・音量レベルを抑えて収録する ・編集で調整する |

| 風の音 | 屋外撮影での風の影響 | ・マイクに風防を装着 ・風の強い環境での撮影を避ける |

2-4.グリーンバックの照明は正しく当たっているか

グリーンバックを使用した撮影では、照明の当て方が不十分だと以下の問題が発生します。

- 背景がザラつく

- 人物と背景の境界が不自然になる

- 合成がうまくいかず、安っぽい仕上がりになる

こうした失敗の多くは、照明の配置ミスによるものです。

- 背景全体に光が均等に当たっているか

- 被写体が中央に立っているか

- 左右からの照明で影が出ていないか

- 170〜180cmの高さから斜めに光を当てているか

収録前にこれらを確認しておけば、編集時にきれいに背景を合成できます。

照明準備を怠ると、再撮影が必要になる場合があるため注意が必要です。

2-5.ロケ地や店舗の撮影許可を事前に取っているか

ロケ撮影で最も避けたいのは、現地に到着してから「撮影できない」と判明する事態です。

店舗や観光地で事前確認を怠ると、以下のようなトラブルにつながります。

- 現場で「撮影NGです」と断られる

- 混雑で撮影自体が不可能になる

- 来客に迷惑をかけ、クレームや炎上に発展する

特に飲食店や観光施設は来客が多い時間帯があり、一般のお客さんの迷惑になればクレームや炎上にもつながりかねません。

効果的な対策方法は、以下のとおりです。

- 撮影許可を事前に必ず取得する

- 混雑する時間帯を確認して避ける

- 撮影できない場合に備えて代替場所を用意する

事前準備を徹底することで、現場でのトラブルを防ぎ、撮影をスムーズに進められます。

2-6.外部BGMが混入していないか(著作権のリスク回避)

屋外や店舗での撮影では、現場のBGMが収録音声に入り込んでしまうことがあります。

スタジオやオフィスでは起こりにくい問題ですが、外での撮影では特に注意が必要です。

気付かずに公開すると、著作権侵害と判断され、動画の収益化停止やペナルティにつながる恐れがあります。

そのため、もしBGMが入ってしまった場合は、編集で削除するか、別撮りの音声に差し替えるなどの対応を行うべきです。

3.編集段階のチェックリスト

編集は動画の完成度を高める重要な工程です。

特に以下の3点については、必ず確認しましょう。

3-1.重要な発言を勝手にカットしていないか

編集者が独断でカットを進めてしまい、ゲストが「必ず残してほしい」と考えていた発言が削除されてしまうケースがあります。

その結果、確認段階で「このシーンが入っていないのは困る」とトラブルになる可能性が高まります。

これを防ぐには、編集前に「素材が30分なら完成は15分程度」といった完成尺のイメージを共有し、「必ず残すポイント」をメモして編集者に共有することが重要です。

3-2.撮影現場での指示が反映されているか

撮影現場で出た以下のような指示が、編集段階で反映されていないケースがあります。

- この言葉は別の表現に言い換えてください

- 固有名詞は伏せてください

- 顔は隠して声は加工してください

こうした対応漏れは、ゲストに大きな不信感を与える原因となります。

現場で出た指示は必ず記録に残し、編集段階で確実に確認する流れを作ることが重要です。

3-3.映ってはいけない情報が残っていないか

編集の段階で気を抜くと、映してはいけない情報がそのまま残ってしまうことがあります。

- 会社のパソコン画面

- 機密情報

- オンライン収録の際に画面共有で映り込んだ別会社のWebサイト

これをそのまま公開すると、企業の信用問題につながります。

必ず編集段階でモザイク処理やカットを徹底し、完成前に映像を確認して「不適切なものが残っていないか」を細かくチェックする必要があります。

4.キャスティング段階のチェックリスト

ゲストや出演者との調整段階でも、思わぬトラブルにつながることがあります。

キャスティングでは事前のすり合わせを徹底し、気持ちよく撮影に臨める環境を整えることが重要です。

特に、以下4つのポイントを重点的に確認しましょう。

4-1.直前のドタキャン対策をしているか

直前のキャンセルは完全に防ぐことは難しいですが、事前準備でリスクを大幅に軽減できます。

- 撮影前にオンラインで顔合わせを行い、安心感を与える

- 信頼性の高い依頼ルート(友人や知人からの紹介)を活用する

- リマインドを複数回(1週間前・2日前・前日・当日)行い、不安を払拭する

特に、リマインドは最低3回以上行うことが重要です。

「本当に行っても大丈夫かな?」というゲストの不安を取り除くことが、当日の欠席防止につながります。

4-2.交通費や出演費を事前に取り決めているか

ゲスト出演において、交通費や出演費を事前に明確にしていないと、あとから揉める原因になります。

特に一般の方の場合、出演費は不要でも「交通費は支給してほしい」と求められるケースが少なくありません。

- 交通費は誰が負担するのか

- 出演費は発生するのか

- 支払いはどのタイミングで行うのか

これらを明確にしていないと、「せっかく来たのに交通費も出ないのか」と不満を持たれる可能性があり、撮影後の関係性に悪影響を及ぼしかねません。

4-3.アクセス案内を丁寧に伝えているか

オフィスや撮影スタジオにゲストを招く際、アクセス案内が不十分だと不親切です。

たとえば、

- 近隣の駐車場が満車で、遠くから歩かせてしまう

- 最寄り駅からのルートがわかりにくく、道に迷ってしまう

といったことが起こると、到着時点でゲストが不快に感じ、撮影の雰囲気や動画の仕上がりに悪影響を及ぼす可能性があります。

効果的な対策方法は、以下のとおりです。

- 最寄り駅からの徒歩ルートを地図や写真付きで案内する

- 近隣の駐車場情報を事前に共有する

- 入口や受付の場所を明確に伝える

丁寧な案内を徹底することで、ゲストが安心して来場でき、撮影をスムーズに始められます。

4-4.出演費の支払い漏れがないか

稀なケースではありますが、出演費の支払いが漏れるケースもあります。

たとえば、企業のチャンネル運用で「企業から直接払うのか、運用代行から払うのか」が曖昧なまま進み、どちらからも支払いが行われないという事態です。

このような事態は、ゲストからの信頼を大きく損ないます。

出演費や交通費の支払いについては、どの主体から支払うのかを明確に決め、責任の所在をはっきりさせておく必要があります。

5.公開段階のチェックリスト

公開の工程でも油断は禁物です。

ここでの確認不足は、炎上やブランド毀損といった重大なトラブルに直結しかねません。

特に、以下の6つのポイントを必ずチェックしましょう。

5-1.修正前データを公開していないか

外注や運用代行に依頼している場合、特に起こりやすいのが修正前のデータを誤って公開してしまうミスです。

未完成の動画が視聴者に届くと、ブランドや出演者の信用を大きく損なう可能性があります。

こうしたトラブルは納期直前の慌ただしい状況で起こりやすいため、素材の受け渡しや修正依頼はできるだけ早めに済ませることが重要です。スケジュールに余裕を持たせることが、最大の防止策です。

5-2.公開日時を正しく設定しているか

YouTubeでは、公開日時を事前に設定できますが、設定ミスがあると意図したタイミングで公開されないというトラブルが発生します。

これにより、大きな機会損失や告知との不一致が生じる恐れがあります。

これを防ぐには、二重チェックが効果的です。チームでの確認体制を整えることで、設定ミスを大幅に減らすことが可能です。

5-3.限定公開の動画を再生リストに入れていないか

意外と知られていない落とし穴が、限定公開動画を再生リストに追加してしまうことです。

この場合、ホーム画面の再生リストから、誰でも視聴できるようになってしまいます。

特に企業案件やコラボ動画では、事前流出が重大なトラブルにつながる可能性があります。

そのため、限定公開の動画は、再生リストに入れないことを徹底してください。

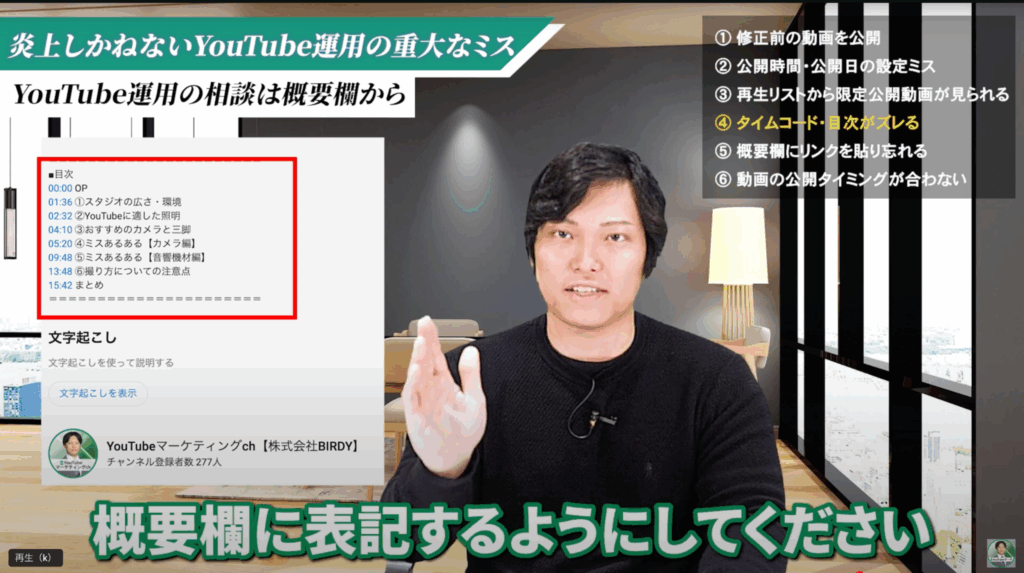

5-4.目次(タイムコード)がズレていないか

動画を修正すると尺が変わり、概要欄に記載したタイムコード(目次)がズレてしまうことがあります。

そのまま公開すると、視聴者がクリックしても正しい場面に飛べず、使い勝手の悪い動画になってしまいます。

細かい部分ですが、ユーザー体験を守るうえで欠かせない確認項目です。

修正後は必ず動画を見返し、目次が正しいかを確認してから公開しましょう。

5-5.概要欄のリンクを貼り忘れていないか

コラボやPR動画で致命的なのが、概要欄のリンクを貼り忘れる、あるいは誤ったリンクを記載するミスです。

これにより以下の問題が発生します。

- 依頼企業が費用を払ったにもかかわらず、PR効果が発揮されない

- コラボ相手が「意図した動画に誘導されていない」と不満を抱く

リンクは案件の成果を左右する重要要素であり、チェック漏れは厳禁です。

公開直前には、必ず概要欄にリンクが正しく設定されているかを確認してください。

5-6.コラボ動画の公開タイミングが揃っているか

コラボ動画では、公開のタイミングを揃えることが非常に重要です。

同時公開であれば、双方の登録者が一気に流入しますが、タイミングがずれるとその効果は大きく損なわれ、場合によっては数百人規模の登録者を逃すことにもつながります。

これを避けるためには、コラボ先と密に連携を取り、公開日時を何度も確認することが大切です。

特に、メールよりもLINEやチャットツールなど、即時性の高い手段でリマインドを行うと確実です。

まとめ:安心したYouTube運用ならBIRDYにお任せください

YouTube運用では、企画から公開までの各段階で発生するミスを事前に把握し、適切に対策することが欠かせません。

今回紹介した21の事例は、どれも実際に起こり得る重大なミスです。

特に撮影や公開の段階では、一度の確認漏れが炎上や信頼低下につながるため、徹底したチェックが必要です。

日々の運用で細部まで注意を払い、安定した成長を実現するには、専門的な知見と体制づくりが欠かせません。

もし自社での管理に不安がある場合は、企業チャンネル専門のBIRDYにご相談ください!

YouTubeの運用代行・コンサルティングはBIRDYにお任せください!

株式会社BIRDY(バーディ)は、東京都新宿区を拠点に活動する企業専門のYouTube運用代行・動画制作・コンサルティング会社です。戦略設計から法人チャンネル立ち上げ、撮影・編集、内製化支援まで一気通貫で対応できる日本でも数少ないパートナーとして、上場企業複数社を含め、累計150社以上のYoutube支援・1万本以上の動画を企画・制作してきました。

代表の鳥屋自身が実際に運用してきたYouTubeチャンネルの知見を活かし、机上の理論ではなく“実戦ベース”で成果を出せるサポートを提供。ビジネス系チャンネル・法人チャンネルのノウハウは日本トップクラスです。マーケティング×制作の両軸から企業YouTubeを成功へと導きます。

「YouTubeを活用して集客・採用・ブランディングを強化したい」という企業様は、ぜひ一度ご相談ください。