「動画を投稿しているのに再生されない」「思ったように売上につながらない」など、企業のYouTube運用が広がる一方で、こうしたご相談が急増しています。

株式会社BIRDY(バーディ)は、これまで120社以上のYouTube運用を支援してきました。

現場で見えてきたのは、成果が出ないYouTubeチャンネルには共通する失敗パターンが存在することです。

本記事では、企業のYouTube運用でよくある5つの失敗と、それに対する具体的な改善ポイントを実例とともにご紹介します。

▼もし「このまま自己流で進めるのは不安だ」と感じた場合は、毎月5社限定で実施している無料相談もぜひご活用ください。

YouTube運用の無料相談はこちら>>

無料で資料をダウンロードする>>

NGポイント1.アカウント設計|「誰に届けたいか」がブレていると成果につながらない

YouTube運用でよく見られるのが、アカウント設計のミスです。

設計段階でのズレは、動画が再生されても売上や問い合わせにつながらない大きな原因になります。

具体的には、以下2つのパターンがあります。

パターン1.ターゲット層の設定ミス

たとえば、本来は「20〜30代女性向け」の商材であるにもかかわらず、50〜60代の視聴者向けの企画や動画を制作してしまうケースです。

このような場合、視聴回数はある程度伸びても、最終的な売上や問い合わせなどの成果には結びつかない可能性があります。

パターン2.チャンネル名がわりにくい

たとえば、パーソナルトレーナーを集客したい場合に、チャンネル名を単に「トレーニングチャンネル」としてしまうと、筋トレ愛好者のような、ターゲット外の視聴者が集まってしまう可能性があります。

その結果、視聴者層がブレてしまい、チャンネル成長の停滞にもつながります。

推奨しているのは、チャンネル名や概要欄に明確にターゲットを記載する設計です。

例:◯◯のためのチャンネル/TV

例:◯◯に向けた◯◯のチャンネル/TV

これにより、視聴者の属性が整い、売上や問い合わせにつながる導線を築けます。

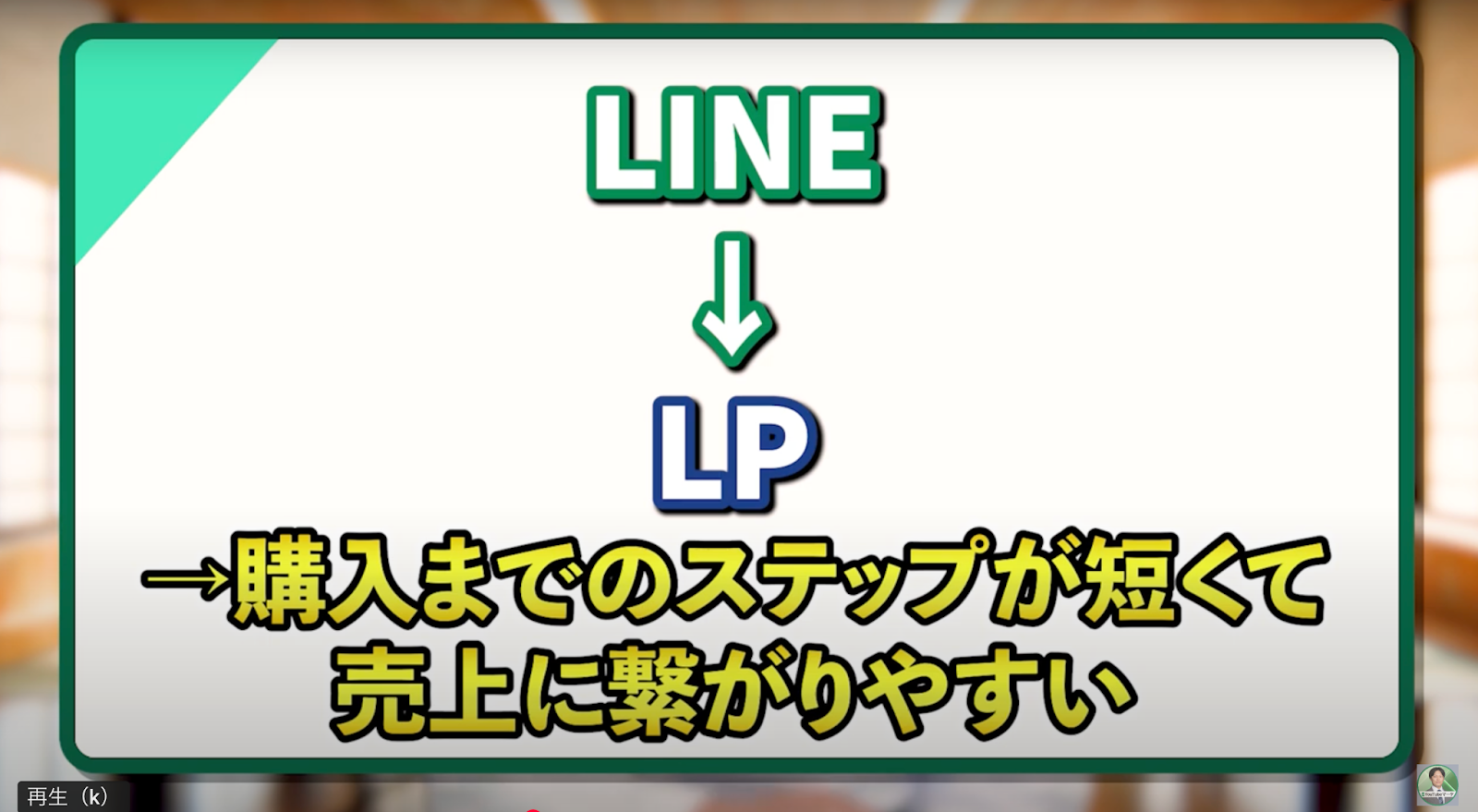

NGポイント2.導線設計ミス|「概要欄にLINEリンクを貼ればOK」は危険

YouTubeの概要欄には、公式サイトや資料請求ページ、SNSなどへのリンクを設置できます。

ここでの導線設計(CTA設計)が、CVR(コンバージョン率)を大きく左右します。

ありがちなミスは、深く考えずに概要欄にLINEリンクだけを設置してしまうケースです。

たしかに近年はLINE誘導が主流ですが、商材や業種によっては効果的とは限りません。

たとえば、BtoBサービスの場合、LINEよりもLPやホワイトペーパーのダウンロードページへ誘導したほうが、商談化や成約につながりやすいケースもあります。

導線設計では、「誰が」「何をすることで」「次のステップに進むのか」を明確にすることが重要です。

<具体的な導線設計の例>

・BtoB商材:LPやホワイトペーパーのダウンロードページへ誘導

・BtoC商材:LINE登録や無料体験へ誘導

・その他:建設・土木業界では電話番号掲載が効果的

NGポイント3.企画ミス|人気企画を真似しても成果は出ない

YouTubeの企画立案でありがちなのが、競合や有名チャンネルの人気企画をそのまま模倣してしまうケースです。

一見効果がありそうに見えますが、企画が「なぜ伸びているのか」を分析せず、表面的に真似してしまうことが原因で伸び悩むケースが少なくありません。

私がビジネス系チャンネル「年収チャンネル」のディレクターをしていた頃、ほかの人気YouTuberが行っていた「○○王決定戦」という企画を参考に、同様のコンテンツを制作したことがありました。

演者同士の内輪ネタで盛り上がる内容でしたが、ビジネス系チャンネルの視聴者には響かず、再生数・評価ともに振るわない結果に。

視聴者が求めていたのは、実務に役立つ情報やノウハウであり、完全にターゲットを見誤った企画となってしまいました。

伸びている動画をなぞるのではなく、構成・演出・サムネイル・ターゲット層などの要素を分解し、「なぜこの動画が伸びたのか?」を言語化・分析することが重要です。

NGポイント4.コラボの落とし穴|視聴者属性がズレるとアルゴリズムに悪影響

インフルエンサーとのコラボは、短期的な認知拡大や話題づくりには効果的です。

しかし、そのインフルエンサーの視聴者属性が自社チャンネルと一致していないと、逆効果になる場合があります。

私が「年収チャンネル」のディレクターを務めていた当時、人気インフルエンサーとコラボし、4〜5万人ほど登録者が増えました。

ところがその後、約1年間にわたって登録者数が伸び悩む状態が続きました。

原因は、コラボ相手のファン層と「年収チャンネル」のターゲット層の属性が大きく異なっていたことです。

YouTubeのアルゴリズムが視聴者傾向を正確に把握できなくなり、コンテンツが本来届けたい層に届かなくなってしまいました。

コラボの目的は、単なる話題づくりではなく、継続視聴につながるターゲット層の獲得です。

そのためには、以下の視点が重要です。

・視聴者属性が近い相手を選ぶ

・中長期でのアルゴリズム最適化を意識する

NGポイント5.演者の選定ミス|熱意の欠如と力関係に注意

演者次第で、YouTubeチャンネルの成果は大きく左右されます。

演者の選定ミスには、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。

失敗パターン1.モチベーションの低い社員が出演

企業のYouTubeチャンネル運用において、社長や上司の指名で、モチベーションの低い社員が演者を務めるケースがあります。YouTubeは演者の熱意や発信意欲が伝わるメディアです。

そのため、演者の発信の温度感が低い場合、よほど動画の内容が優れていない限りチャンネルは伸びません。

失敗パターン2.人気演者が影響力を持ちすぎてトラブルに発展

視聴者から強く支持される演者は、チャンネルの成長に大きく貢献します。

一方で、影響力が大きくなりすぎると、チャンネル運営上の主導権のバランスが崩れるリスクもあります。

出演料の引き上げ要求やファンの引き抜きなど、企業がコントロールできない事態に発展することも。

特に外部タレントを起用している場合は、事前のリスク管理が重要です。

演者の選定においては、以下の3つのポイントを重視してください。

・熱意や主体性があるか

・企業やブランドとの相性・適正

・契約条件の明確化(出演範囲・報酬・権利など)

インセンティブ設計やリスクマネジメントを行い、企業と演者が「パートナー」として成長できる体制をつくることが重要です。

まとめ|成果につなげるYouTube運用はBIRDYにお任せください!

YouTube運用は、ターゲット設計や企画、CTA導線、コラボなど、複数の要素が複雑に絡み合います。

今回ご紹介した5つの失敗例は、いずれも現場で実際に起きた事例であり、一度つまずくと回復までに長期間を要することも珍しくありません。

私たち株式会社BIRDY(バーディ)は、120社以上の支援実績や運用ノウハウを活かし、戦略立案から動画制作・配信・分析・改善まで、ワンストップでサポートします。

成果につながる企業YouTubeチャンネルを構築したい方は、まずは毎月5社限定の無料相談をご活用ください。